“志远TED”第三讲回顾

2020年4月29日,“志远TED”系列活动第三讲“让童年多一点绿色——自然教育的现状分析与思考”如期举办。本期的主讲人是来自光华书院志远学堂学员、2019级生态学专业的林彤同学。林彤同学从书籍《林间最后的小孩》出发,分享了自己对于自然教育的观点与反思。本次活动邀请到上海闵行区江川绿色光年环保服务中心创始理事倪欢老师和上海自然博物馆副研究员何鑫老师,两位嘉宾根据自己所从事行业的经验,结合林同学分享的内容,对自然教育进行了多方位的分析与讨论,带领同学们对于“自然教育”一词进行了更深层次的探讨和理解。

寻味自然 童年增趣

从儿童与自然之间的关系出发,主讲人林彤首先谈到“自然教育”这个概念的产生。人的生存离不开自然,自然离开了人却依旧可以存在,甚至是更好存在。但是,人与自然的关系现状又是怎样呢?上世纪八九十年代的小朋友们几乎每天都与自然打交道,本世纪初的孩子们偶尔也会去山上及河边玩耍,而现在的小朋友们则是每天都在家中与各种电子设备相伴。林同学指出,随着科技的发展,人们的娱乐方式越来越多样化,但是人们与大自然的“距离”却感觉越来越远。孩子们能亲近大自然的机会变少,逐渐不再愿意亲近大自然,最终人们对于自然的了解也逐步减少,然而,如果人类想同自然和谐相处,了解自然是必不可少的环节。对于这样的一种社会现状人们展开思考,随之提出了“自然教育”这一概念。自然教育是指在自然中实践的、倡导人与自然和谐关系的教育。

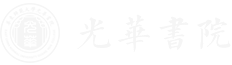

林同学与大家分享了自己前期调查研究的成果,早在1892年英国就建立了世界上第一所自然学校,而我国国内第一家自然学校也在2013年成立,到2018年,全国自然教育机构达到400多家。但是自然教育在实践过程中也遇到了许多的现实问题,比如家长工作压力大陪伴孩子的时间有限,地域条件限制,孩子缺少学习相关课程的的机会等。相关调查显示:最近因为疫情而取消或推迟的自然教育活动及课程多达5080次,74%的机构账上余额无法支撑六个月。同时,在现有的自然教育相关活动中,很多活动设计都并没有能让小朋友们真正爱上自然,并对相关行业产生从业热情。这让我们意识到,自然教育行业在近年虽已出现蓬勃发展的势头,但其发展现状仍是不容乐观。

我国自然教育行业分布

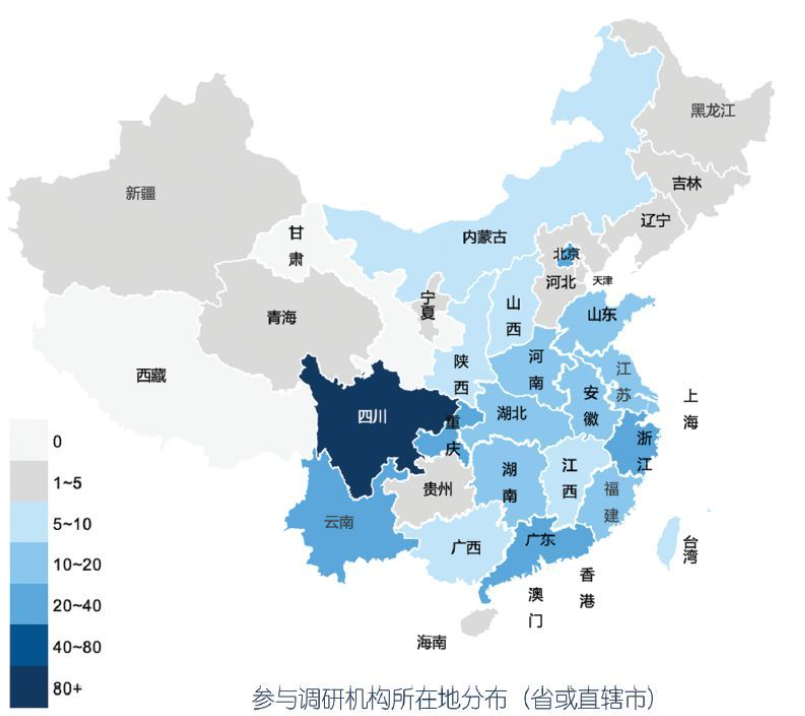

自然教育相关活动笔记

探寻出路 想法显现

针对目前自然教育缺失的现状,林彤同学认为,作为一名生态学学子,应当积极思考、采取措施,帮助自然教育更快更好地开展。林同学与大家分享了自身对于设计自然教育相关APP的想法,并呼吁同学们进一步关注自然教育行业,投身相应的志愿活动,让我们的下一代觉醒对于自然本能的热爱。

基于林同学的APP构想,嘉宾倪欢老师分享了自己举办一系列亲子观鸟活动的初衷与感悟,通过对于鸟类的观察以及鸟类专家和志愿者对于鸟类的讲解,孩子们能够在周末和节假日走出房门亲近自然,一批批孩子对于鸟类、对于环保拥有了更深入的了解。倪老师建议,在举办自然教育相关活动时我们应探寻适当的形式,激发孩子对于自然与科学的深层兴趣,引导更多人从事自然相关研究。

绿色光年举办的活动图集

一线经验 共享借鉴

本场活动邀请到了来自社会和高校的相关领域专业嘉宾与我们分享了很多保护自然、践行环保的一线工作经验。上海闵行区江川绿色光年环保服务中心创始理事、世界自然保护联盟(IUCN)科教委员会(CEC)中国专家委员倪欢老师,和同学们分享了她的“自然教育”理念和实践。倪欢老师从环保达人的家和社区、交大生态房“日上江村”、“绿色能源楼”等低碳景观讲起,图文并茂地展示了优秀志愿者团队的社区观鸟、跨地区观鸟等活动,最后依然复归到“人与自然”的和谐共生关系,引起同学们的共鸣与思考。

倪欢老师

何鑫老师

华东师范大学生态学博士、上海自然博物馆副研究员何鑫老师,首先强调“自然教育”和“环境教育”并不只局限于一个国家,而是整个世界共同面临的问题。随后从自然与人类的联系入手,以自己的亲身经历生动地向同学们讲述了“野外研究”、“物种重引入”等专业概念,最后强调,自然教育应当面向所有社会公众,提出“人类历史只占地球历史的很小一部分,人类离不开自然,保护地球最终也是在保护人类自己”的重要理念。

将地球历史看作十二小时,人类占据的时间

对话交流环节,主讲人与嘉宾进行了更加深入的交流,同学们踊跃提问,热情满满。既想更多了解何鑫老师在肯尼亚、南非、斯里兰卡、加拉帕戈斯等地的野外经历,又想积极参与观鸟等相关活动,能有亲身体验自然魅力的珍贵机会。

通过本期“志远TED”,同学们对于自然教育的过去和现状有了更清晰的认识,在自发的思考和嘉宾的分享、指导之下,主讲人林彤同学对于自然教育领域有了更清晰的认识,也更加坚定了其未来努力的方向。活动后,多位对此领域充满兴趣的同学自发组队进行了更深层次的讨论,希望这颗“自然教育”的种子能自此生根发芽,早日为孩子们带来更大片绿意。